この映画は壊れゆく部屋とその住人たちを通して壊れゆく今の世界を描いた映画だ。

ぺドロ・コスタ監督のポルトガル映画『コロッサル・ユース』は、廃墟の建物の2階の窓から家具が投げ捨てられる映像と投げられた家具が地面に叩き付けれる音が響き渡るシーンで幕を開ける。

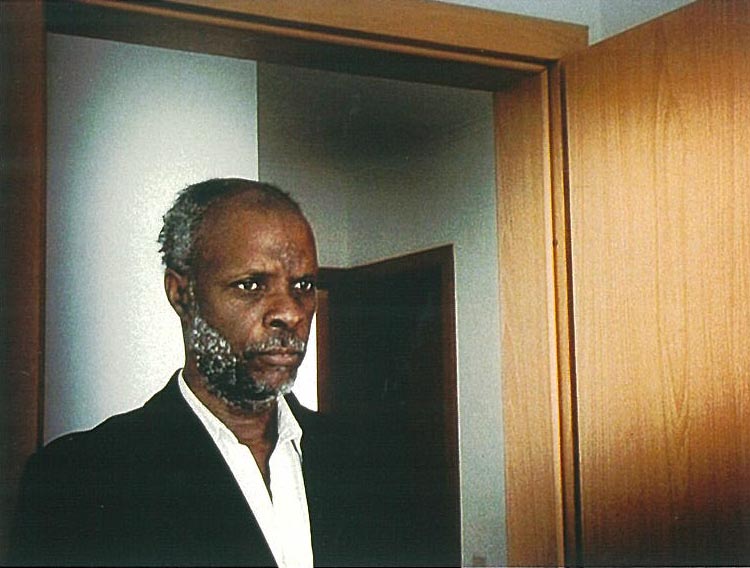

スラム街の住人でアフリカの島国カーボ・ヴェルデからの移民である黒人の初老の男ヴェントゥーラ。妻が家の窓からすべての家具を投げ捨てた後、失踪し、彼はスラム街の壊れた部屋に1人取り残される。その後、ヴェントゥーラは、街をさまよい「息子」や「娘」と呼ぶ人物を訪ね歩く。

スラム街の光の当たらない粗末な家の内部、朽ち果てるソファ、廃墟の穴倉のような作業場、屹立するモダンデザインの白い団地群、団地のアパートメントの白い空虚なインテリア、窓からの白い光が満ち溢れる病室、自らの放火による焼け焦げになった団地の1室など、ヴェントゥーラが「息子」や「娘」と呼ぶ人物たちの住む部屋も彼らの壊れた世界を象徴するごとく、ことごとく壊れている。

崩壊しかかっているスラム街と対比されて描かれるモダンデザインの白い団地とその白いインテリアのよそよそしさは、民主化と近代化によって結局は何も解決されていないことを物語っているようだ。

ヴェントゥーラの訪問はあるときは拒否され、相手に会っても会話はさして弾まず、沈黙が続くか、一方的に話を聞くだけ。ヴェントゥーラの訪問によって、彼らの状況は何も変わらず、そして何も解決されはしない。

それでも、ヴェントゥーラは繰り返し彼らを訪ねる。その目的や意図は不明ながら、次第にその繰り返される淡々とした行為は見る者にある崇高さを帯びて迫ってくる。

「過剰な希望は持たず絶望することもなく」。こんなアイザック・ディネーセンの言葉が思い起こされる。希望とも絶望とも無縁に壊れゆく世界に対峙しながら淡々と繰り返される行動が我々の胸を打つ。

ヴェントゥーラが「息子」や「娘」を訪問するシーンの間に、彼の移民直後の粗末な小屋に住む建設労働者時代のシーンがインサートされる。そこでは、ヴェントゥーラによりカーボ・ヴェルデに残してきた妻に送る予定の手紙が繰り返し暗誦される。その暗誦される手紙がまたイイ。

「愛しい妻よ。今度会えれば30年は幸せに暮らせるだろう。お前のそばにいれば力も湧いてくる。土産は10万本のタバコと流行のドレスを10着あまり、車も1台。お前が夢見る溶岩の家、心ばかりの花束。・・・・・」

俗っぽくて、芝居がかった、それでいながら不思議とせっぱつまったようなシュールな美しさが漂うこの忘れがたい手紙は、シュルレアリスムの詩人として知られるロベール・デスノスの手紙を下敷きにしているとのこと。強制収容所からこの手紙をパリに住むユキ(藤田嗣司の元夫人)に送ったユダヤの詩人デスノスは、ドイツ降伏直後、収容所で病死しパリには2度とは戻らなかった。

繰り返される出されなかった手紙の暗誦と繰り返される会話の弾まない訪問。

過酷な現実を前にして、希望や絶望という逃げ道へ逃避することなく繰り返される現実との静かな対話の試み。こうした対話の継続こそが、過酷な現実を前にしてわれわれが取り得る態度として唯一、倫理的と呼ばれるべきそれではないだろうか。

そういえば、「よく生きる」ということを思想し、それに倫理という言葉をあてたのは古代ギリシアの哲学者であったはずだ。

古代ギリシアの大理石の建築や彫刻は、その表層は長年の風雨や戦乱や狼藉により、削れ、欠け、磨耗しているものの、その存在は不思議と若々しく、かつての姿や表情がリアルな感じで偲ばれる。あるいは、2000年にわたる時を経た存在感がかつてそうであった以上に生き生きとしてわれわれに迫ってくるのかもしれない。

『コロッサル・ユース』という、この魅力的でアルカイックな響きのタイトルは、かつては若く希望に満ちていながら、今は朽ち果てた壊れかけた現実世界を表している一方で、実は、表層的には朽ち果てたかにみえる古代ギリシアの若者像(Colossal Youth)とはギリシャの巨大な、あるいは偉大な大理石の若者像の意)に宿る「よく生きる」ことを求め続ける、決して失われることのない意志へのオマージュであるともいえる。

最後に映像的なことを。この映画は、室内劇といって良いほど室内あるいは室内的な環境での撮影が大半を占めているが、100%自然光で撮影されたとのこと。あるときは親和的トーンで、あるときは対比的なトーンで光と影をさまざまにデザインした映像が美しい。

なかでもホワイトシャツとブラックスーツのヴェントゥーラが光と影の中に佇むシーンに、光と影、黒と白、肖像的プロファイルなど、マイルス・デイビスの「In A Sailent Way」のジャケットを思い起してしまった。

また、ヴェントゥーラ自身の飄々とした感じの存在感に加え、繰り返し暗誦されるシュールな文面の手紙やぶっきら棒な会話などが、映画全体に不思議なおかしみを漂わせ、悲惨で単調な印象の映画に陥ることを免れている。

ヴェントゥーラと毎回つなぎを着た労働者として登場する「息子(娘婿?)」とのやりとりのシーンが何ともいえない味があって好きだ。2人でリンゴを食べるシーンなどは2人の「仲間的関係」を暗示して思わずニヤリとしてしまうハズ。

copyright(c) 2008 tokyo culture addiction all rights reserved. 無断転載禁止。