忘れがたい1枚の写真がある。

パリのアパルトマンのダイニングルームとおぼしき室内。壁は白に塗られたボアズリー(木パネル)で仕上げられ、その壁には色褪せたゴールドのフレームの大型の鏡が架けられている。表面の傷や独特の曇り具合から、おそらくはアンティークのメルキュール・ミラーであろう。手前にはオフホワイトのフレームに同色のヴェルベットと思われるスムースな感じの布地が張られたルイ16世スタイルのアームレスチェア、そしてアイアン製のモダンでシンプルなテーブル。

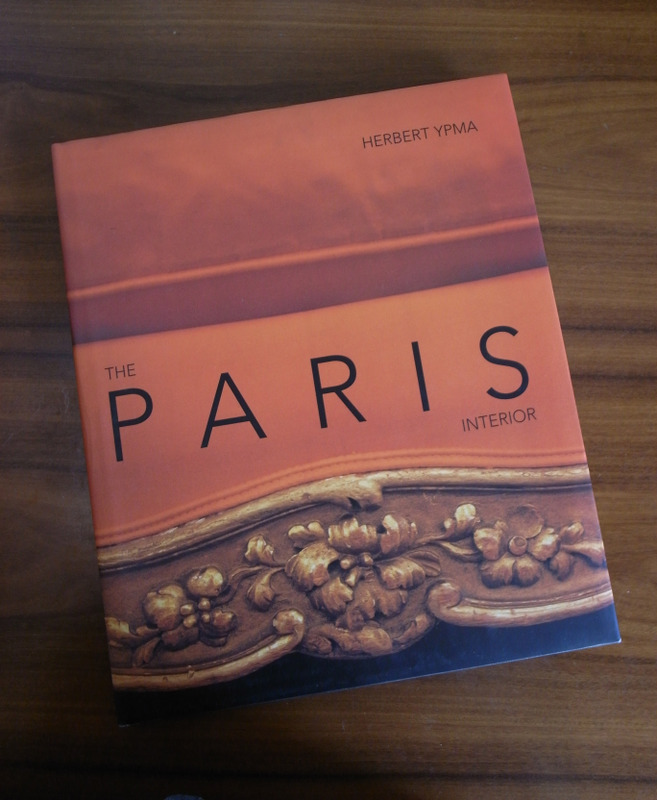

それは『ザ・パリス・インテリア』 Herbert Ypma, THE PARIS INTERIOR (Conran Octpus)のなかの1枚の写真。著者のハーバート・イプマは1999年のHIP HOTELS CITYに始まる一連のビジュアル・ホテル・ブック HIP HOTEL シリーズで有名なライター兼写真家。

ハーバート・イプマはこう断言する。「パリのインテリアは、単にテーブルやチェアやキャビネットやキャンドルスティックのことではなく、それは1つの文化現象(cultural phenomena)、すなわちデザインや工芸技術や職人技へのパトロネイジという輝かしい過去における豊かさが現実の3次元空間に統合されたものである。」と。

そして、ルイ15世vs.ルイ16世、シノワズリ、オブジェ・トゥルーヴ(objets trouves 直訳すると見出されたモノたち)、ボワズリー、モダン、トワール(toiles 英語で言うところのテキスタイル)など、パリのインテリアのさまざまな要素を切り口としながら、「文化としてのインテリア」の具体例が豊富なオリジナル写真とあわせて説得的に語られる。

かつてのフランスの王侯貴族のチェアへの関心の高さや凝りようは、今でいう車へのそれと同じようなものだったこと、現在のフランスの数々のブランド品や工芸品を生み出している技術の確立と発展はルイ14世の熱心なパトロネイジに端を発していること、ナポレオン3世の王妃ウージェニーのマリー・アントワネットへの憧れがきっかけになり、革命後にルイ16世スタイルのチェアへの人気が高まり、併せてクラフトマンシップやアンティークを尊ぶ価値観が生まれていったこと、マリー・アントワネットの「類稀なる発達した感受性」による「普通でないものへの嗜好性」という先例がフランスならではといっても良い奇妙なモノや風変わりなモノに新たな価値を見出すというセンス(各地のノミの市やブロカントを見よ!)を育んでいったことなどなど、フランス革命を断絶としてしか理解していない教科書的な歴史認識やブルボン王朝時代のスタイルをアンシャン・レジームの古臭い装飾過剰の意匠としてのみ理解している皮相な時代認識が見事に裏切られてゆく新鮮さを味わうことができる。

「我々が(パリのインテリアに)美や魅力や洗練を感じるのは、単にそのテイストにあるのではなく、伝統、しかも類をみないフランスの歴史に育まれた伝統に拠るところが大きいのである。」「フランス革命とは正反対に、パリにおけるインテリアの変化はゆっくりとかつ漸進的ものであった。」「あらゆるアイディア、あらゆる内容は、時の試練に晒され続けてきた。それは、革命的な(revolutionary)というよりは、進化的な(evolutionary)なプロセスといった方がよく、まさにこの点がパリのインテリアの強靭さの由縁といえる。」と添えられる。

冒頭の写真に戻ろう。ハーバート・イプマは次のように書いている。

「大半の素材がアンティークにもかかわらず、その空間全体としての印象は紛れもなくモダンである。」「デザイナーのフレデリック・メルシェはモダン(フランス語でのModerne)であることのなんたるか、つまり、歴史や伝統は必ずしも排除すべき対象ではないということを見事に示してくれている。」「彼は、パリの歴史的なアイテム - たとえば18世紀のボアズリーで仕上げられた部屋 - とアヴァンギャルドなアートワークを組み合わせる作品で名高いインテリア・デザイナーであり、それは、かつてマリー・アントワネットがそうであったのと同様に、決してミスマッチに陥らずに過去の様式を取り入れてゆくという難しい課題へのチャレンジなのである。この手のイノヴェーションを完璧に実現させるための貴族的修養とでも呼ぶべきものを身に着けているのは、どの国にもまして、パリのデザイナーなのである。」

ここで、現代日本に生きるものは思わずため息をついてしまう。

インテリアが「文化現象」である国、「かつてマリー・アントワネットがそうであったのと同様に」という形容で語られるデザイナーが存する国、新旧を取り合わせる「イノベーションのための貴族的修養」という表現が成立する国・・・・・ 多分に大げさな物言いであろうことは百も承知をしながらも、やはりため息をついてしまう。

そして、はなはだ場違いながら、さらに正反対のベクトルの話であるにもかかわらず、丸山真男がミシェル・フーコーとの対話について語ったこんな言葉を思い出してしまう。

「彼らがやっていることは全部反デカルト主義、つまり近代合理主義の告発だね、ところが話していると、ヨーロッパのカルテジアニスム、デカルト主義の伝統の重さと強さがやりきれないほどこっちにも伝わってくる。必死になってそれに反抗しながら、デカルト主義に深く制約されているわけだ。だがら反抗を通じて同時にそれを再生させているわけだね。」

継承するにして反抗するにしても「伝統の重さと強さ」との格闘が知らず知らず生みだすある種の強靭さとでもいえるようななにか。

そういえば、16区のコルビジエのラ・ロシュ=ジャンヌレ邸(現コルビジエ財団パリ本部)を訪れてた際、周りの伝統的意匠のくすんだ建物の圧倒的なヴォリュームの中にひとり抗するように建つ簡素な意匠の白い小さなヴォリュームを発見して、ようやく「モダン」という意味が今までより少しばかり深いところで分かったような気がした。

しかし、それにも増して印象深かったのは、新旧の建物の色合い、素材、意匠、経年の差異が見事な対比をなし、奥深く複雑な味わいの、そして美しいとしかいいようがない都市の風景を作り出していることだった。

コルビジエの「モダン」はパリの中でこそ生まれるべくして生まれ、そしてコルビジエの意図とはおそらく無関係にパリとともに美しく在る。

冒頭の写真の深い印象はモノそのもの以上にモノやモノの関係性の背後にあるなにものかが伝わってくるからだ。それは、文化と呼んでもよいものかもしれない。

彼我の差を嘆いても始まらない。

丸山真男は晩年に近い1986年、ある読書会で福澤諭吉の著者を一字一句じっくり読み込むように語った『「文明論之概略」を読む』を刊行する。フランスの伝統とは全く正反対の意味での日本の伝統のなかで、近代市民による近代社会の理念の確立を希求した丸山真男が、それらの理念の意味自体を無化するような圧倒的なパワーの消費社会の台頭を目の前にして求めたのは、ポスト近代でもなく、まして反近代でもなく、明治の日本において「近代」の理想を語った思想家兼実務家の書だった。

我々が今日、もし仮に「文化としてのインテリア」を手に入れようと試みるとき、はたして一体、何処に、何を求めればよいのであろうか。

copyright(c) 2009 tokyo culture addiction all rights reserved. 無断転載禁止。