「鉛筆の遠吠え」、「ブタの教え」、「スケッチブックの無意識」、「トランスうどん玉エクスプレス」、「宿無し空」、「蹴景」、「赤い理不尽」、「絵の中の更地」、「高野山のミシン針」、「ズズメバチとデュシャン」、「トースト絵画」、「洞窟のイチロー」、「ペーストされた時間」、「F型の衝動」 「距離とチャリ」などなど、そのタイトルをチラッと覗いただけでも十分伝わってくるワクワク感。

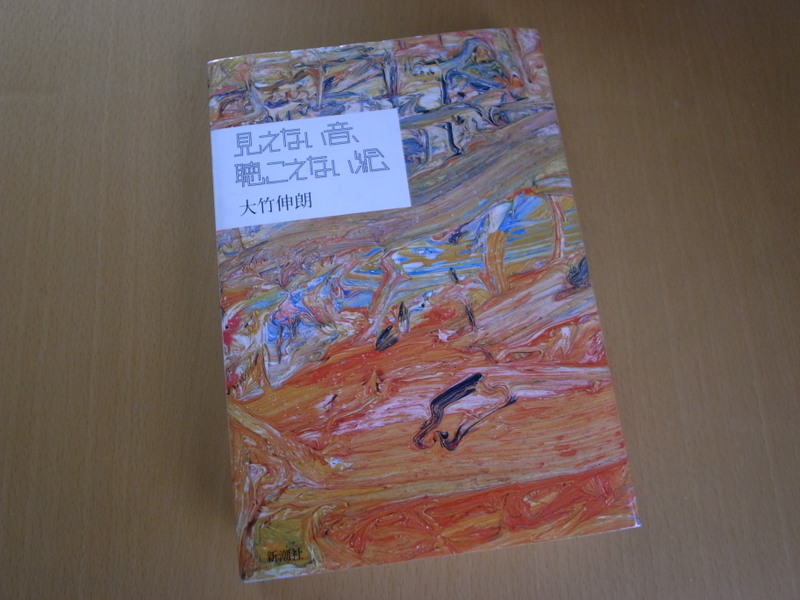

大竹伸朗の新著はその存在が放つオーラを裏切らない、創造という行為への刺激と挑発に満ちた著書である。

2006年に東京都現代美術館の全館を使って2,000点を展示した「全景」展を見終わった時に感じた、圧倒的な存在を眼にした後の不思議な安堵感とその後にじわじわと湧き上がってくる勇気に似た感情のことが思い出されてくる。

それは一言でいうと「この世の中も少なくとも大竹伸朗がいる間は大丈夫だ」というような感情。

反芸術や非芸術をも「芸術」化してしまうような消費社会のなかで、美という概念と美という具体の前衛としての芸術が、その役割を見失って久しい。

ダダに始まりデュシャンに至る反芸術、そして、ポップアートに始まりウォーホルに至る非芸術。

大竹伸朗はウォーホルが至った非芸術の到達点への違和感を表明するとともに、もう一方ではその完成された非芸術というまさに芸術的な問題意識すらも消費してしまう世の中に対しての違和感をも表明する。

「彼(ウォーホルのこと)が着地したとされる場所への違和感が自分の中にあり続け、ブチリと途切れたまま時は30年以上が過ぎ、自分は宇和島という地で作品を作っている。」

「世界は彼のことに関して遥か昔に定義付けを終了して、美術史の一部として葬り去り、芸術はその後新しいへ世界と突き進んでいるかのように振る舞っている。本当だろうか?といつも思う。」

そしてある日、大竹伸朗は、宇和島の酒場で演歌を絶唱するジイさんの横のカラオケマシーンに突然「ウォーホル氏」の存在を感知する。

「日本の果てのカラオケモニターの裏側で背後霊のごとく潜伏し続けるウォーホル氏、これはどう見ても完全犯罪だろう。もうここまでは誰も追って来まい。」

「芸術業界の人間にカラオケを毛嫌いする人々が多いのは、いまだにウォーホル氏の精神がこの世にしっかりと生き続けているからなのかもしれない。」

ウォーホルの着地した場所とは、たぶん次のようなところだ。

「60年代を通して「シルクスクリーン」というひとつ一つの到達点に行きついた後もそれらがアート作品として突き抜けていったのは、おそらく作品表面上に微妙に異なるムラやカスレといった偶然起きてしまった無意識の痕跡をその画面上に無責任に野放しにし続けていたからなのだろう。それらの痕跡が彼自身の意識に入り出した途端、作品から初期の圧縮感は一気に消え去り「シルクスクリーン」という技法はまったく別の意味合いを持ち始める。」

アートはカラオケとの境をなくしたのである。

大竹伸朗は、このウォーホルの提起した、消費社会の中で一体どこまでが芸術なのか、産業や生産やデザインや商業や広告とアートの境界はどこにあるのかという問題を考え続けて、そしてウォーホルの至った極北のギリギリのところにとどまり、あえてアートや芸術であるとはどういうことなのかを創作し続けている作家であるといえる。

「大竹君ってさあ、なんかいつも怒っている感じだったよね。でさ、必ず話の最後に『蹴りを入れる』とか付け加えるのよ。いつもこっちは『蹴り』って誰に?何に?ってよくわからなかった。」という美大時代の友人の言葉が印象的だ。

本書のそこかしこで、作家性、作品性、意思、意図、コンセプト、意味、目的などへの違和感が語られる。

「「芸術」かそうでないかは、モノとしての作品自体の中にあるのではなく、また事の発端、動機がいかなるものであれ、結局それを経験した人の内側で起きてしまうのか、そうでないかなのだと自分自身では思っている。」

大竹伸朗がかつて、そして今も『蹴り』を入れ続けているのは、消費社会の中での主体性と主体性の放棄という両方に向かってなのだ。

大竹伸朗は、その真の意味でアンディ・ウォーホルの後継者である。

308×232×86ミリ、1,151頁、6Kgという大部のいかにも大竹伸朗らしい「全景」展のカタログを見ていると、こんな言葉が浮かんだ。

Painting more and more is the best revenge.

copyright(c) 2009 tokyo culture addiction all rights reserved. 無断転載禁止。